【记者 陈也贺/台北 报导】听力是语言发展的基石,根据全球统计,每千名新生儿中约有3至5名面临先天性听力损失。国民健康署呼吁掌握婴儿出生后黄金72小时进行筛检,在3个月大前及早诊断,6个月大前接受听语疗育,依医疗专业人员评估配戴听觉辅具与接受听能复健与创建,让孩子『听』见世界的美好。

我国新生儿听力筛检领先全球!覆盖率达98%以上

根据WHO 2021听力年报及Neumann等人的研究,2020年全球有38%新生儿未接受听力筛检,且约有三分之一的国家几乎没有提供任何新生儿听力筛检服务,仅41国新生儿听力筛检覆盖率达85%以上,占全世界国家数20%。儿童听力损失问题,若未及时发现与处理,将影响孩子的语言发展及社交互动能力,而听力损失相对其他疾病隐形,家长难以透过日常观察发现新生儿的听力问题。因此,各国致力推动全面听力筛检。我国自101年全面推动本国籍出生3个月内新生儿听力筛检服务以来,覆盖率维持在9成以上,近年更超过98%,位居全球最优之列。

掌握黄金72小时筛检期案例 让孩子能听又能说

依据国民健康署统计,112年新生儿听力筛检共13万4,082人,筛检率达98.9%,发现有786位听力损失儿童。目前1岁8个月的乐乐案例经验分享,妈妈表示在乐乐出生3天内接受新生儿听力筛检『未通过』,隔两天再测仍『不通过』,经转介至医院检查确诊为听力损失。幸运的是在乐乐2个月大开始配戴合适辅具,并依照台大医院耳鼻喉部吴振吉医师安排进行定期疗育追踪,现在对外界的声音有良好反应。乐乐的妈妈表示『透过新生儿听力筛检服务,让宝贝听力问题能及早发现及早治疗』。

善用『儿童健康手册』 持续关注孩子的听力健康

新生儿听力筛检通过并不代表孩子未来不会有听力问题,有部分孩子可能会因为迟发性听损或中耳炎、外伤、脑膜炎、感染…等因素造成听力受损。因此,家长仍需多留意孩子听力状况,若至3岁、4岁甚至更晚才发现孩子有听力损失状况,可能会影响孩子的沟通、认知、阅读及社交,导致发展比同年龄的孩子较为落后。

国民健康署建议家长可以透过『儿童健康手册』中的『听力简易居家行为量表』,检视及观察孩子对声音的反应及语言表现,例如:宝宝在3至6个月大时,是否会对环境中的声音表现兴趣;7至12个月大时,喜欢玩会发出声音的玩具;1至2岁大时,可以说简单的单字(如:爸爸、妈妈)。此外,如发现家中3至4岁孩子有语言落后、讲话不清楚或电视经常开很大声、常听不到家人叫唤…等状况,应提高警觉并尽早带孩子就医检查,寻求耳鼻喉科医师检查是否有听力问题,避免错失学习语言的先机。

把握听力筛检1316原则 确保孩子健康发展

国民健康署吴昭军署长提醒家长,为了确保新生儿的听力健康,应在出生后『1个月内』完成筛检、『3个月内』完成确诊检查,确诊后『1个月内』选配合适的听觉辅具,并于『6个月』内接受听语疗育。目前全国总共有259家医疗院所提供新生儿听力筛检服务,其中有64家提供新生儿听力确诊服务,透过及早的筛检和治疗,早期发现幼童的听力问题,予以适当的治疗和复健,才能让听力损失的宝宝在生命初期获得专业的听觉照护,保障每个孩子的健康发展。(照片由国民健康署提供)

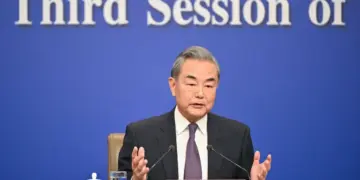

大合照来宾由左至右分别为:

听力损失儿童乐乐的妈妈、

国立台湾大学医学院附设医院耳鼻喉部 吴振吉 医师、

台湾儿科医学会 彭纯芝 理事、

卫生福利部国民健康署 魏玺伦 副署长、

卫生福利部国民健康署 妇幼健康组 蔡维谊 副组长、

台湾听力语言学会 叶文英 常务理事、

台北市立联合医院 林陈立 副总院长。