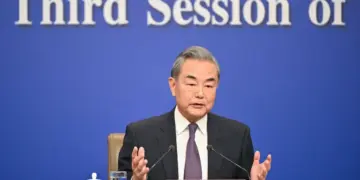

世界观Views北京讯,3月7日,在今日举行的中国两会外长记者会上,中国外交政策的核心议题与对外关系立场成为全球媒体焦点。这场历时88分钟的记者会共回应23个问题,其中”和平”一词被提及30次,”全球南方”23次,”美国”21次,清晰传递出中国维护多边主义、推动全球稳定发展的外交基调。

关键词中的外交底色

据统计,”和平”成为全场最高频词汇。分析指出,这一表述既是对中国长期奉行的独立自主和平外交政策的延续,亦是对部分西方势力渲染”中国威胁论”的直接回应。值得注意的是,记者会中7个问题聚焦中美关系,涉及经贸摩擦、地缘博弈等议题。中国外长在回应中强调,中美关系的健康稳定需基于”相互尊重、平等互利”,并首次以”两面派(Two-faced acts)”一词批评美方对华政策,引发外媒广泛转引。

外媒标题战背后的舆论场博弈

美联社、彭博社、《印度时报》等均以”两面派”为标题突出中美交锋,而《卫报》的报道策略更显微妙。该报在题为《中国外长谴责美国征收关税是”两面派”》的新闻下方嵌入募捐广告,强调”《卫报》不会向特朗普或任何政客屈服”,被观察人士视为针对反特朗普读者的精准内容营销,折射西方媒体在商业利益与政治立场间的平衡困境。

国际视角下的中美对比

新加坡亚洲新闻台(CNA)以15分钟专题深度剖析记者会,认为中国对美策略呈现”冷静自信”特质,与美方”政治肥皂剧”式操作形成鲜明对比。评论指出:”中国应对方式较8年前更为沉稳,而美国当前行为如同校园霸凌者索取保护费,最终将反噬自身。”节目援引”红鲱鱼”理论,批评美方惯用转移视线的政治操弄手段。

全球关注度印证外交话语权

谷歌趋势数据显示,记者会相关内容搜索热度当日飙升至52,关注区域覆盖北美、欧洲、东南亚及非洲多国。这一现象印证中国外交声音的国际影响力持续提升,尤其在”全球南方”国家中的议题设置能力显著增强。

分析人士指出,中国通过此次记者会释放多重信号:一方面以”和平发展”对冲地缘冲突叙事,强化负责任大国形象;另一方面通过直面中美结构性矛盾,展现维护核心利益的坚定立场。在全球秩序深度调整的背景下,中国外交话语体系正以更主动的姿态参与国际舆论场重构。

世界观views北京记者:李翔

编辑:王子元